「子どもにお小遣いをいつから渡せばいいの?」

「正しい金額はいくら?」

「お手伝いと交換するべき?」

こんな疑問、一度は浮かんだことがありませんか?

結論からお伝えします。お小遣いは子どもがお金の価値や社会の仕組みを学ぶ最高の教材です!

この記事では、現役子育て中・FP3級保有の筆者が6歳の息子と実践しているお小遣い制度をもとに、あなたの家庭にぴったりな方法をご紹介します。

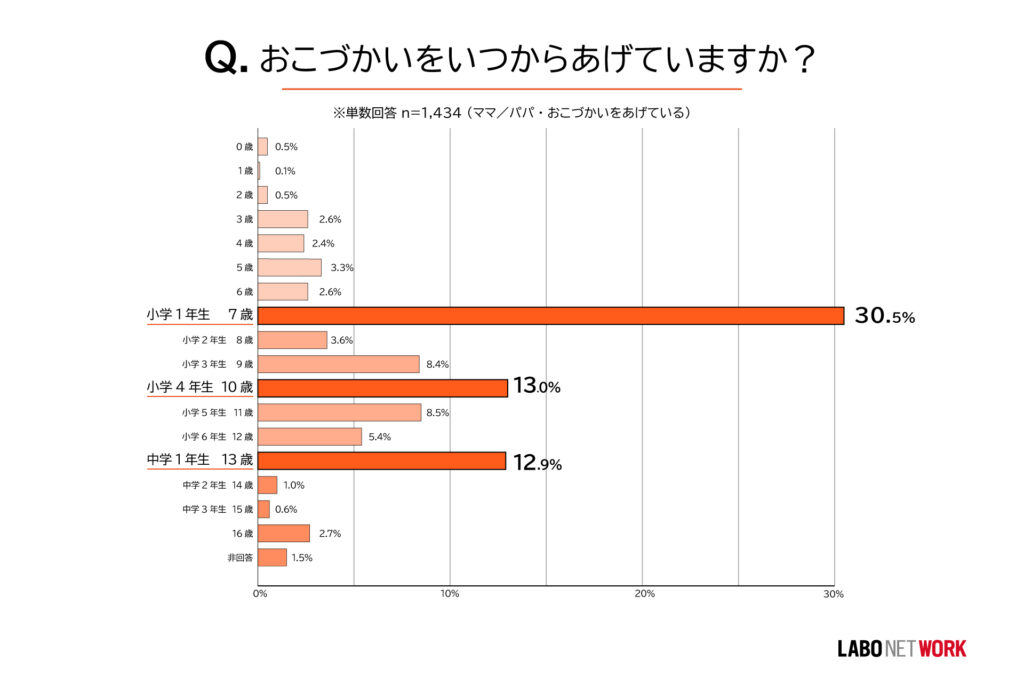

お小遣いはいつから始めるべき?

株式会社ラボネットワークより

一般的には小学校1年生から始める家庭が多いようです。中学校卒業まで継続している家庭が大半です。

割合はかなり少ないものの、幼児期(1歳から6歳)から始める家庭もあります。

お小遣いの平均額や目安はいくら?

小学生の標準的な月額

| 学年 | 最頻値 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|---|

| 低学年(1〜2年生) | 500円 | 1,004円 | 500円 |

| 中学年(3〜4年生) | 500円 | 864円 | 500円 |

| 高学年(5〜6年生) | 500円 | 1,085円 | 1,000円 |

中学生の標準的な月額

| 学年 | 最頻値 | 平均値 | 中央値 |

|---|---|---|---|

| 中学生 | 1,00円 | 2,536円 | 2,000円 |

多くの家庭では「子どもの年齢×100円」を目安にしています。この計算方法なら、子どもの成長に合わせて自然に金額が増えていきます。

お小遣い制度の5つのメリット

- 計画性・自立心・責任感の成長

限られたお金の中でやりくりする経験が、将来の計画性や責任ある行動につながります。 - 自発的な行動のきっかけになる

目標を決めてお金を貯めることで、自分から計画し行動する習慣が身につきます。 - 物やお金を大切にする心が育つ

自分の意思で使ったお金だからこそ、その価値を実感し大切に扱う気持ちが芽生えます。 - 将来の資産形成の考え方の土台を築く

お金に対する基本的な考え方は、将来の経済的自立や健全な社会生活に欠かせない力になります。 - 金額ではなく価値で判断できるようになる

本当に良いもの、価値のあるものを見極める力は、より良い人生を送るための土台となります。

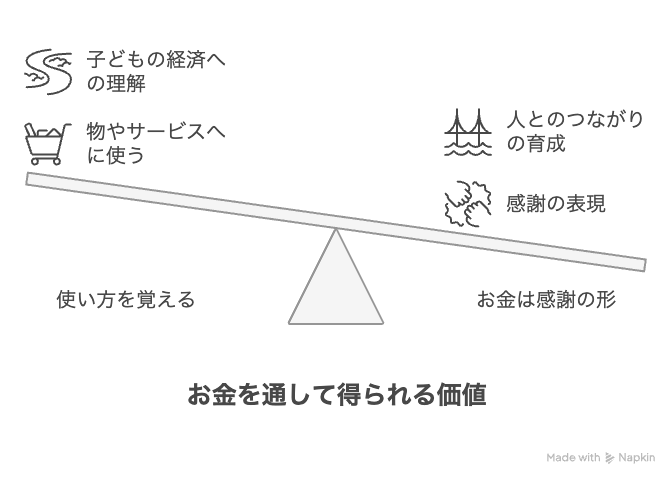

お小遣いを通して学ぶ3つの大切な目的

1. 「ありがとう」の気持ちを学ぶ

お金は物やサービスを手に入れるための対価であると同時に、「ありがとう」の気持ちを込めて渡すものです。

例えば、レストランでの食事。私たちは料理を作る手間、食材の準備、片付けなど、すべてをお金を払うことで代わりにしてもらっています。お金を払う行為は、そのサービスへの感謝を伝える手段でもあるのです。

2. 「使う・貯める・管理する」体験で金銭感覚を養う

大人でも知識として説明されただけでは覚えにくいものです。

親と一緒に実際に体験することで、より深く学び自らの経験になります。

3. 「考えて」からお金を使う習慣が身につく

自分でお小遣いを稼ぐ経験をすれば、そのお金を無駄遣いしなくなります。

頑張って稼いだ大切なお金をだからこそ、本当に欲しいものに使うという判断につながります。

お小遣いの渡し方4つのスタイル

| タイプ | 渡し方 | 例 | 学べること | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 定額制 | 毎週など 決まった日に渡す |

毎週日曜に100円 | お金の 管理・貯蓄 |

目的を共有しないと 「もらえる日」になる。 低学年には難しいことも。 |

| 報酬制 | ルールを決め 行動ごとに渡す |

皿洗い10円など | 労働の対価 | 感謝がないと 「お金がないとやらない」 考えに。 |

| 都度制 | 必要な時に 相談して渡す |

「〇〇が必要」と相談時 | 交渉力・ 伝える力 |

話をよく聞き、 不要なら理由を説明。 |

| 一括型 | 半年・年1回など まとめて渡す |

年1回に3,000円など | 予算管理・ 計画性 |

高学年向け。 長期管理が必要。 |

お小遣いを渡す時の共通の注意点

- 金額やルールは必ず子どもと相談して決める

- お小遣い制度の目的とゴールを子どもに伝える

- すべて子どもと一緒に決める

子どもと相談することで「自分で決めたルール」になり、自発的に取り組みやすくなります。

親が一方的に決めたルールでは、子どものモチベーションが上がらず、教育効果が薄れてしまいます。

お小遣いは現金かキャッシュレスのどちらがいい?

子どもの年齢に合わせたステップアップがベスト

結論としては低学年は現金、中学年くらいからキャッシュレスへと移行していくのがおすすめです。

現金のメリット

実際に見て触れることができ、支払いをしたらお釣りが返ってくるという社会の基本的な仕組みを学べます。

低学年の子どもには現金から始めるのが効果的です。

キャッシュレスのメリット

現金を使う機会が減っていくため、キャッシュレスの使い方も学んでおく必要があります。ただし、お金を支払った感覚が薄れがちなので、その点についての考え方も教えるようにしましょう。

現金、キャッシュレスどちらでお小遣いをもらっているかデータ

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/15sai_chosa/2023

出典:金融広報中央委員会参照

お小遣い制度の5つの注意点

- 子どもが使い道を決めたら口を出さない

子ども自身が考えて決めたことを尊重しましょう。これが自信につながります。 - 失敗したとしても見守る

失敗から学ぶことは大きな経験です。結果として子どものお小遣いがムダに減ってしまっても、ぐっと我慢して見守りましょう。 - 親の価値観を押しつけすぎない

大人からは無駄に見えるものでも、子どもが買うと判断した理由があります。大人の価値観を押しつけると、子どもは萎縮し判断力が育ちにくくなります。 - 小さな子どもには「見える化」をする

お手伝いをしたらお小遣いノートに好きなシールを貼るなど、子どものモチベーションを高める工夫をしましょう。 - 年齢・性格に合ったやり方を

子どもの性格は十人十色です。運用方法は子どもと一緒に相談しながら決めていきましょう。

体験談:5歳の息子と買い物をしてみた結果

息子が5歳の時、自分のお小遣いとお年玉の一部、合わせて2,000円で買い物をしてもらいました。わからないことは親に聞いて良いけれど、親は口出しをしないという条件です。

買い物での様子

- 自分が本当に欲しいものを真剣に考えていた

- 5歳なのでお金の計算はまだ難しいが、親に質問しながら考えていた

- 初めて自分のお金で買い物をして自信がついた

- お釣りがあることを実際に体験して学んだ

- 満足感のある笑顔だった

失敗から学ぶことの価値

今回は満足のいく買い物ができましたが、失敗するケースももちろんあります。

息子の失敗例は次のとおり

- ゲームセンターで遊びすぎてすぐにお金がなくなってしまった

- 本来欲しかったものと違うものにお金を使ってしまった

こういった体験を通じて、計画性や管理能力、自制心を学ぶチャンスになります。親としては助言したくなりますが、そこはぐっと我慢して、体験を通じた学びを大切にしましょう。

「お小遣いを渡すのはよくない?」という疑問について

お小遣い制度に対して最も多い疑問です。「報酬がないと何もしない利己的な人間になるのでは?」という心配もあるでしょう。

大切なのは、なぜお小遣いを渡すのか、どういう条件でいくらもらえるのかを子どもと一緒に決めること。そして、お金を渡す際には具体的な感謝の言葉を添えることです。

感謝の気持ちがなければ、単なる「お金をもらう行為」になってしまいます。

お小遣いを通して家庭でマネー教育を始めよう

子どもたちが大人になる時代には、投資や資産運用、ネット上での売買がさらに当たり前の時代になるでしょう。同時に、SNSやネットでは危険なサイトも増加していく可能性が高いのです。

お小遣いを通してお金や社会の仕組みを学ぶことは、子どもが将来お金に困らないことや、トラブルに巻き込まれないようにする第一歩です。

お小遣い制度は、子どもたちが実社会に触れる最初の入口なのです。ここでお金について正しく学び、自分らしい人生を歩ける土台を築いてほしいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

コメント