自分では考えているつもりなのに、話すと「で、結局何が言いたいの?」と聞き返される…

会議で意見を求められても、うまく言葉にできず、もどかしい思いをしている…

自分の考えをうまく整理して伝えられず、もどかしい思いをした経験ってありませんか?

その悩みの根本原因は、あなたの能力不足ではなく、思考を整理し、伝えるための「技術」をまだ知らないだけかもしれません。

この記事では、思考を整理し、誰にでも分かりやすく伝えられるようになる「ロジカルシンキング」の基本から実践方法までを、自身も実践しながらトレーニングしている私が網羅的に解説します。

思考を整理して伝える「技術」を身につければ、30日後にはあなたの発言が会議室の空気を変えられるようになります。

この記事を読むことで、以下の点がわかります。

- なぜ今、ロジカルシンキングが「最強の武器」になるのか

- 「なるほど!」を引き出す、思考の基本と3つの要素

- 仕事の成果が変わる、5つの具体的なメリット

- 今日から始められる、思考力を鍛える7つの習慣

- 目的別フレームワーク集

- 会議や報告で差がつく、シーン別の実践テクニック

自分の考えを分かりやすく相手に伝える、どんな状況でも役立つスキルを身につけて一緒に仕事の成果を変えていきませんか。

なぜ今、ロジカルシンキングが重要なのか?

現代のビジネス環境は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCA時代」と呼ばれています。

市場や働き方が目まぐるしく変化する現代において、これまでの経験や勘だけでは通用しない状況が増え、限られた情報から本質を見抜き、的確な判断を下す能力がますます重要になってきました。

感情や思い込みに左右されず、事実に基づいて筋道立てて考える「ロジカルシンキング」は、不確実な状況下で成果を出すための土台となるスキルです。

見直したい!ロジカルシンキングが苦手な人4つ思考パターン

ロジカルシンキングが苦手だと感じている人には、共通の思考パターンが見られることがあります。自分に当てはまるものはないかチェックしてみてください。

特徴1:話が飛躍し、「結局何が言いたいの?」と言われがち

・話の筋道や結論が不明確で、思いついた順に話すので相手に意図が伝わらない

特徴2:根拠が「感覚」や「思い込み」になっている

・「なんとなく」など客観的な事実に基づかず感覚で話すため、主張に説得力がない

特徴3:部分的な情報だけで全体を判断してしまう

・一部の例だけで「すべてこうだ」と早合点し、全体像を見ずに判断するため間違う

特徴4:目的と手段が混同してしまう

・作業することが目的化し、「何のためにやるのか」という本来のゴールを見失ってしまう

ロジカルシンキングとは?基本の考え方と3つの要素

「ロジカルシンキング」とは物事を筋道立てて矛盾なく考える思考法のこと。

簡単にいうと、相手に「なるほど」と納得してもらえるように、分かりやすく考えを組み立てる技術です。

ここではその基本となる考え方、思考を助ける3つのツールをご紹介します。

考え方の基本:2つの思考法「演繹法」と「帰納法」

演繹法

三段論法とも呼ばれる思考法で、一般的なルールや法則に具体的な事象を当てはめ結論を導く方法です。

例えば、

・「社内の経費精算ルールでは交通費は実費支給だ」

・「今回の出張での移動は電車を使った」

→「結論:電車代を実費で精算する」

帰納法

複数の具体的事実から共通点を見つけ出し、「A、B、C→結論」の流れで結論を推察する思考法です。

例えば、

・「A社はSNS活用で売上が伸びた」

・「B社もインフルエンサー起用で成功した」

・「C社もWeb広告から多くの顧客を獲得した」

→「結論:Webマーケティングは売上向上に有効なようだ」

注意点として、結論はあくまで推論なので100%正しいというわけではないこと。

ロジカルシンキングを支える3つのツール

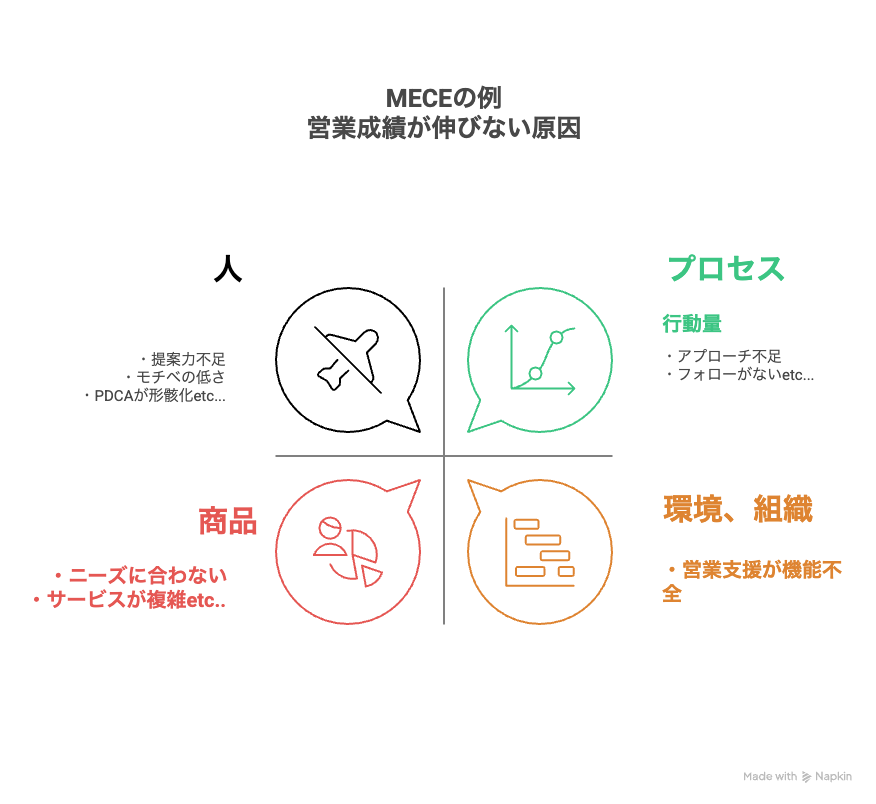

1.MECE(ミーシー):情報を「漏れなく、ダブりなく」整理する

「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の略で、「漏れなく、ダブりなく」情報を整理することをいいます。

物事の原因を探ったり、人に説明する時に、論点を網羅的かつ重複することなく整理することで相手との認識のズレや漏れを防ぐ方法です。

活用例:

▶︎売上が下がった原因を考える

「売上が下がった原因」を考える際、「営業力不足」「商品力不足」「市場環境悪化」のように、重複せず抜けもない分類で整理する方法

2.本質を深掘りする「So What? / Why So?」

話に説得力を持たせる、思考の往復運動のようなものです。

So What?(だから?何なの?)

「その情報や結論から、結局何が言えるの?」と自問し話の要点や結論を深掘りする

Why SO?(それはなぜ?)

「どうしてそう言えるの」話の根拠や理由を深掘りする

【具体例】

売上が前年比10%減少(事実)

↓ So What?

「営業戦略の見直しが急務」(結論)

↓ Why So?

「なぜ売上が減ったのか?」(根拠の深掘り)

この2つを自分が提示した仮説などに使うことで「結論」と「根拠」が強固になります。

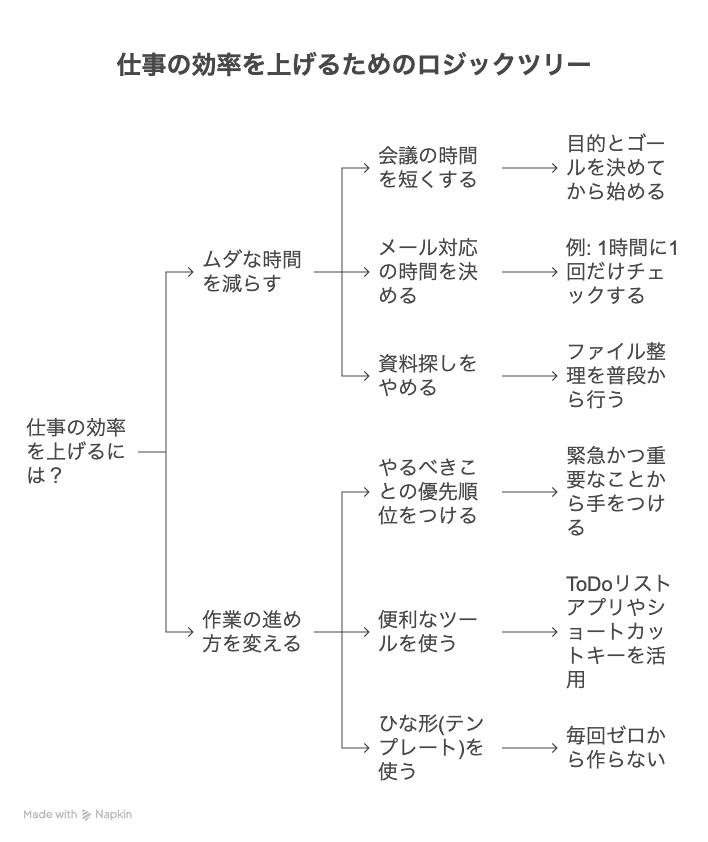

3.構造的に分解する「ロジックツリー」

一つの大きな問題を、木の枝が分かれていくように、どんどん細かい要素に分解して整理していく思考ツールです。

仕事に差がつく:ロジカルシンキング5つのメリットと効果

ロジカルシンキングを身につけると、仕事にどのような影響があるのか、主な5つのメリットをご紹介します。

1. 問題解決能力の向上:複雑な課題の本質を見抜く

・複雑な問題も分解、整理することで問題の根本原因が見えてきます。そして的確な対策を打ち立てられるのです。

2. 提案・交渉力の向上:説得力が増し、相手を動かせる

・主張と根拠に明確な筋道が生まれるため、話がわかりやすく、相手を納得させやすくなる

3.生産性の向上:無駄な作業をなくし、最短で成果を出す

・やるべきことの優先順位が明確になり、本当に重要な作業に集中できるので最短で成果が出る

4.コミュニケーションの円滑化:認識のズレや手戻りを防ぐ

・話の前提や構造を理解することで、互いの認識のズレがなくなり誤解ややり直しを防げる

5.応用力・発想力の強化:前提を疑い、新たな視点を生み出す

・「本当にそうか?」という前提を疑う思考が身につき、常識に囚われないアイデアが生まれやすくなる

今日から実践!ロジカルシンキングのトレーニング方法

ロジカルシンキングは日々のトレーニングで着実に伸ばせるスキルです。

ここでは今すぐにできる方法を「基礎編」「応用編」「環境編」に分けてご紹介します。

基礎編:日常で意識する思考の習慣3選

1.常に「なぜ?(Why?)」を3回繰り返す

物事の根本原因や本質を探る「深掘り思考」を鍛え、問題の原因にたどり着く癖がつきます。

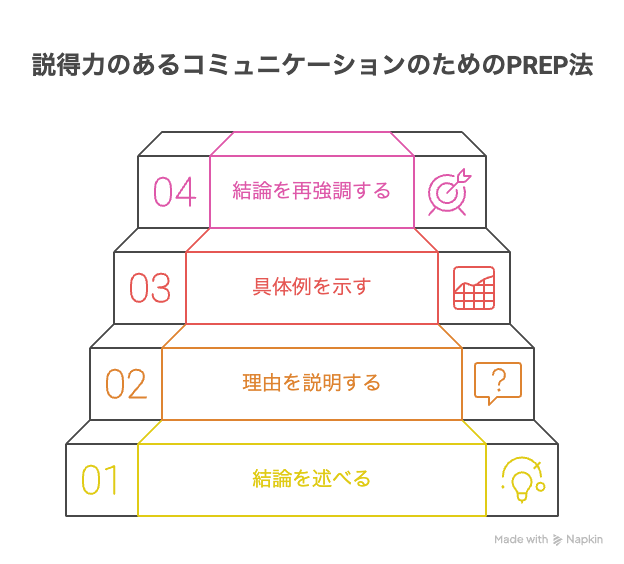

2.結論から話す「PREP法」を徹底する

話のゴールを最初に示すことで、相手に意図が伝わりやすくなり、分かりやすく話す力が身につきます。

3.物事を「事実」と「意見」に分けて考える

「客観的な情報」と「主観的な解釈」を区別する、つまり「誰が見ても変わらない事実」と「人によって変わる考えや感想」とに分けることで、思い込みによる判断ミスを防ぎます。

応用編:思考を深めるトレーニング3選

1.セルフディベートで多角的な視点を持つ

一つのテーマに「賛成」「反対」の両方の立場で考える練習です。

自分の意見の弱点や、相手の考えの良さに気づけるため、思い込みをなくし、物事を公平に見る力が身につきます。

2.自分の考えを図や文章で書き出して可視化する

頭の中のごちゃごちゃした考えを、ロジックツリーや箇条書きで紙に書き出す方法です。

特に箇条書きはおすすめで、深く考えずお題を決めて頭に浮かんだ言葉をどんどん紙に書き出していくことで頭の中を整理していきます。

私はA4用紙にテーマを決めて1分間でどんどん書いていくという方法をやっていますが、意外なことが自分の頭から出た時は自分でも驚きます。

この書籍の方法が分かりやすく参考になったので、ご興味のある方は下記のリンクを添付いたします。

▶︎マンガでわかる!マッキンゼー式ロジカルシンキング [ 赤羽雄二 ](楽天)

▶︎マンガでわかる!マッキンゼー式ロジカルシンキング [ 赤羽雄二 ](Amazon)

3.フェルミ推定に挑戦し、仮説構築力を養う(上級編)

フェルミ推定とは「見当もつかないような大きな数を自分の知っている知識や常識を使って論理的に推測する」思考ゲームのことです。

このゲームの目的は、ピッタリ正解を出すことではありません。

答えのない問題に対して、こう考えれば、答えに近づけるんじゃないか?」と自分なりに仮説を立てて、答えまでの道筋を組み立てる力(仮説構築力)を鍛えることにあります。

例えば、

「日本に郵便ポストはいくつある?」

など大きな問題をどんどん小さく分解し、筋道を組み立て考えます。

チャレンジしてみようと思った方はネット上やAIに聞いてみればフェルミ推定の練習問題がたくさん出てきます。

環境編:インプットとアウトプットの場を作る3選

学習効果をより高めるにはインプット3:アウトプット7くらいの割合でどんどん実践していくことが重要です。

ただ、アウトプットを続けることが面倒になっては本末転倒なので日常のちょっとしたことから、始められる内容をピックアップしました。

1.メールやチャットを「PREP法」の実践の場にする

最も手軽で毎日できるトレーニングです。社内外への連絡を、すべて「PREP法(結論→理由→具体例→結論)」で書くことを徹底します。

(P)Point:【結論】〇〇の件、承認をお願いいたします。

(R)Reason:【理由】本日15時が締切のためです。

(E)Example:【具体例】添付のA案とB案を比較検討した結果、コスト面で優れるA案を推奨します。

(P)Point:【結論】つきましては、ご承認のほどよろしくお願いいたします。

「結論から話す」「根拠を明確にする」という論理思考の基本が体に染み付きます。

2.会議などを「インプットとアウトプット」の練習に

会議や雑談などを、他者の思考に触れ(インプット)、自分の思考をアウトプットする絶好の機会です。

インプット: 上司や同僚の分かりやすい説明を聞き、「なぜこの人の話は分かりやすいのか?(構造は?例えは?)」と頭の中で分析します。

アウトプット: 人の話を聞きながら、「つまり、〇〇という認識で合っていますか?」と要約して確認する癖をつけます。

これにより、情報を構造化して理解する力と、それを簡潔に表現する力が同時に鍛えられます。

3.通勤中や昼休みに「1テーマ深掘り」をする

スキマ時間を使って、インプットと簡易的なアウトプットを行います。

目的別ロジカルシンキング・フレームワーク集

フレームワーク(思考の型)は思考のスピードと質を高めてくれる「地図」のようなものです。目的に合わせて使いこなすことで、素早く結論にたどり着けます。

原因分析・課題解決:ロジックツリー

ある問題や課題を、原因や構成要素に分解して、樹形図のように表現していくフレームワーク。

問題の根本を把握したり、解決策を検討する際に役立ちます。

網羅的な洗い出し:MECE(ミーシー)

MECE(ミーシー)とは、「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の略、つまり「漏れなく」「ダブりなく」物事を整理、分類するためのフレームワーク。

説得力のある報告、説明:PREP法 / ピラミッドストラクチャー

PREP法とは簡潔で説得力のある内容にするためのフレームワークです。

- P(Point):結論を最初に述べる

- R(Reason):その結論に至った理由

- E(Example):理由の裏付ける具体的な数字や例を示す

- P(Point):再度結論を述べ、内容を強調

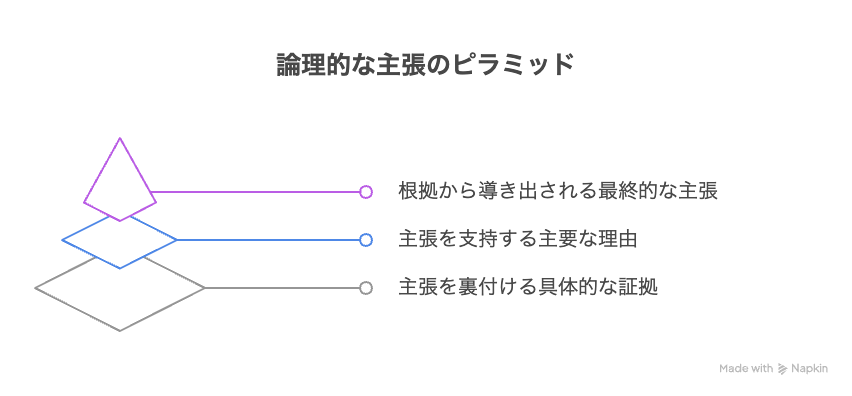

ピラミッドストラクチャーとは、「結論」を頂点に置き、その「根拠」を下にピラミッド型に配置していく論理的な思考・説明の技術です。

ピラミッドは大きく3つの階層で構成されます。

頂点:メインメッセージ(結論・主張)

一番伝えたいこと。「〇〇すべきである」「〇〇である」という結論。

中間層:キーメッセージ(主要な根拠)

結論を支える理由。「なぜならA、B、Cだからです」という部分。

底辺:サブメッセージ(具体的なデータ・事実)

中間層の根拠をさらに裏付ける客観的な事実やデータ。

戦略立案・環境分析:SWOT分析 / 3C分析

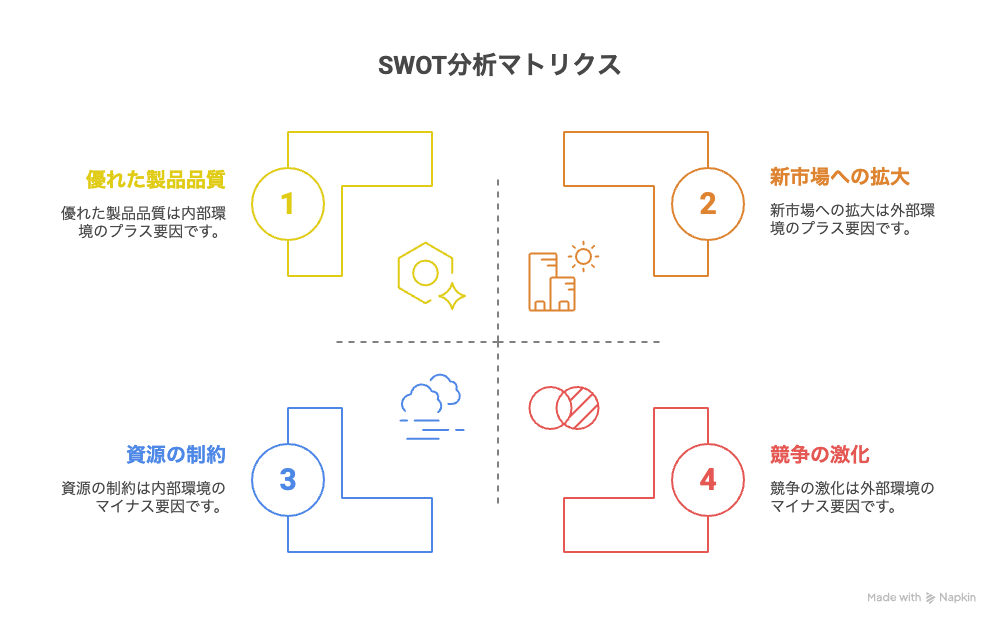

SWOT分析とは自分たちの内部環境(コントロール可)と外部環境(コントロール不可)を4つの視点で洗い出し事業のチャンスや課題を考えるフレームワーク。

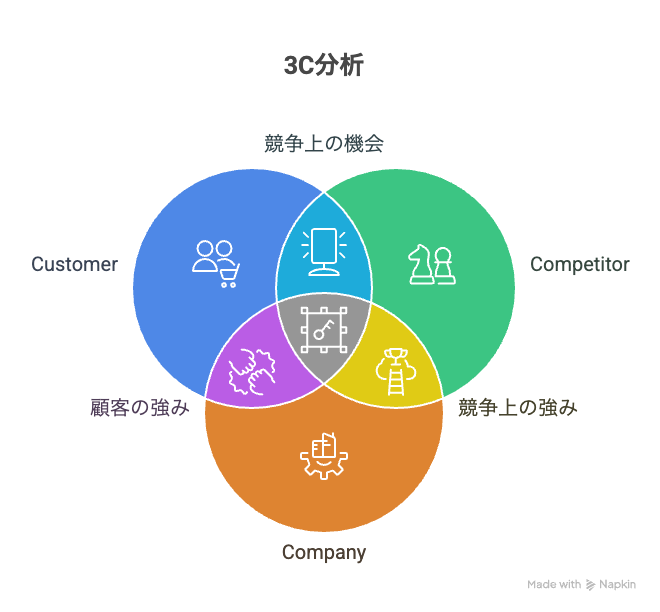

3C分析とは3つの視点から競合に勝ち、顧客に選ばれるための具体的な戦略を検討するためのフレームワーク。

シーン別:明日から使えるロジカルシンキング活用術

学んでアウトプットすることで自分のスキルになっていきます。

ここでは、ビジネスのよくある3つのシーンで、明日からすぐに実践できる具体的な活用術をご紹介します。

Case1:会議・打ち合わせで議論を整理し、結論に導く

ありがちな悩み:「話が脱線して、時間内に何も決まらなかった…」

- ゴールを共有する:最初に「今日の目的は〇〇です」と宣言し、議論の迷子を防ぐ。

- 事実と意見を分ける:「それは事実?意見?」と問いかけ、感情的な議論を避ける。

- 結論とToDoを確認する:最後に「決定事項」と「次の行動」を全員で共有する。

Case2:上司への報告・相談で、端的に状況を伝える

- 結論から話す:報告は「結論は〇〇です」、相談は「判断してほしいのは〇〇です」から始める。

- 1分で要約する:PREP法を意識し、話の全体像を1分で伝えられるよう準備する。

- 事実と考えを区別する:「事実はこうで、私の考えはこうです」と明確に切り分ける。

Case3:部下への指示・フィードバックで、納得感を高める

- 目的を伝える:「何をするか(What)」だけでなく「なぜやるか(Why)」をセットで話すことでお互いの認識を合わせる。

- 行動を指摘する:「人格」ではなく「起きた事実(行動)」だけを具体的に伝える。

- 次の行動を示す:「ダメ出し」で終わらせず、「次はどうすれば良くなるか」を一緒に考える。

まとめ:ロジカルシンキングは後天的に習得できる土台となるスキル

ロジカルシンキングは生まれ持った才能ではなく、正しい方法で継続的にトレーニングすることで誰でも身につけることができるスキルです。

日常の小さな意識の変化から始めて、徐々に論理的思考の習慣を身につけていけば、あなたの仕事の質と成果は着実に変わっていきます。

この記事で紹介した「まずは結論から話てみる」など、実践しやすそうなことから始めてみませんか?

あなたの論理的思考力の向上が、キャリアの成功につながることを願っています。

コメント